QuizGeneratorで作成した絶対音感テストです。ピアノの鍵盤88個全ての音がランダムに一音ずつ鳴ります。「攻略開始」ボタンを押してスタートして下さい。ご質問やお問い合わせ、上手く表示されないなどはこちらまで

絶対音感テストLet's Try!

調・音階についてKey & Scale

次に示すのは全ての調を表したものです。音楽とは長音階、短音階、また平均率では表せない宇宙的数の種類の音で表現することができます。

「平均率」・音階内のある音から数えて8番目の音のことを「オクターブ」(英・仏=octave)(独=Okta)(伊=ottava)と言います。例えば「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」や「レ〜レ」などのようなオクターブの間を12等分したものを「平均率」と言います。

「平均率」・音階内のある音から数えて8番目の音のことを「オクターブ」(英・仏=octave)(独=Okta)(伊=ottava)と言います。例えば「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」や「レ〜レ」などのようなオクターブの間を12等分したものを「平均率」と言います。

ヨーロッパにおいて、オルガンをはじめとする鍵盤楽器の広まりにつれて音律の問題が重要な課題となり、「純正律」や「ピュタゴラス音律」で生ずる近似的な音程を、平均にして実用的に簡便なものとして、「12平均率」「53平均率」が生まれました。

| 日本語 | ハ長調・嬰ハ長調・ニ長調・嬰ニ長調・変ニ長調・ホ長調・変ホ長調・ヘ長調・嬰ヘ長調・ト長調・嬰ト長調・変ト長調・イ長調・変イ長調・ロ長調・変ロ長調 |

| 英語 | C (シー)・C sharp (シーシャープ)・D (ディー)・D sharp (ディーシャープ)・D flat(ディーフラット)・E (イー)・E flat (イーフラット)・F (エフ)・F sharp (エフシャープ)・G (ジー)・G sharp (ジーシャープ)・G flat (ジーフラット)・A (エー)・A flat (エーフラット)・B (ビー)・B flat (ビーフラット) |

| ドイツ語 | C dur (ツェードゥアー)・Cis dur (チス)・D dur (デー)・Dis dur (ディス)・Des dur (デス)・E dur (エー)・Es dur (エス)・F dur (エフ)・Fis dur (フィス)・G dur (ゲー)・Gis dur (ギス)・Ges dur (ゲス)・A dur (アー)・As dur (アス)・H dur (ハー)・B dur (ベー) |

調・音階について2Key & Scale2

本来は中国における音楽用語。日本でも準用され、洋楽の「tonality」などの訳語にも適用されます。ただし、「調性」と熟して適用されることが多いです。一定の音階に含まれる全ての音およびこの音によって作られる和音の総体を「調性」と言い、各々の調性は、その属する音階を基礎としています。そのために調音階と短音階に基づいて長調及び短調が考えられます。

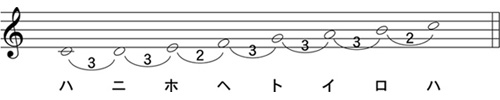

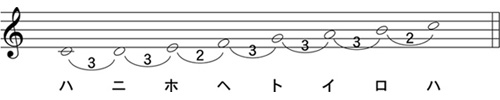

「ハ」〜「ニ」までは・・・黒鍵も含めて数えると「3個」

「ニ」〜「ホ」までは・・・黒鍵も含めて数えると「3個」

「ホ」〜「ヘ」までは・・・黒鍵も含めて数えると「2個」

「ヘ」〜「ト」までは・・・黒鍵も含めて数えると「3個」

「ト」〜「イ」までは・・・黒鍵も含めて数えると「3個」

「イ」〜「ロ」までは・・・黒鍵も含めて数えると「3個」

「ロ」〜「ハ」までは・・・黒鍵も含めて数えると「2個」

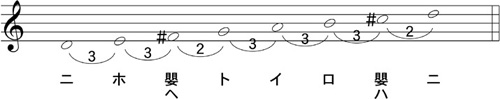

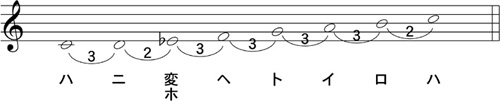

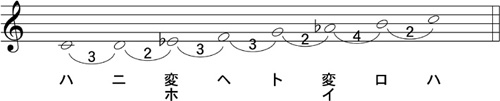

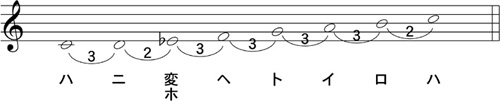

おわかりになりますでしょうか、このように「3・3・2・3・3・3・2」の組み合わせで出来ているものを「長音階」と言います。ちなみに上の図の音階は、「ハ」の音から「ハ」の音までを並べてある音階ですので、「ハ長調」(英語・米=C Major・独=C dur)と言います。同じような配列で、下の図のように、「ニ」〜「ニ」までの音階は「ニ長調」(英語・米=D Major・独=D dur)と言います。

全ての長調の音階はこちらをクリックすると見られます。

例えば、鍵盤の左側にある「ハ」から、右側にある「ハ」までを順番に並べると、楽譜では下の図のようになります。鍵盤の数を数えてみましょう。(鍵盤の数がわからない場合は、 こちらをクリックして参照してください。)

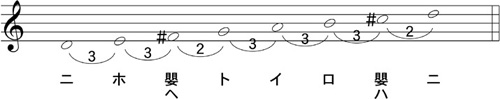

「ニ」〜「ホ」までは・・・黒鍵も含めて数えると「3個」

「ホ」〜「ヘ」までは・・・黒鍵も含めて数えると「2個」

「ヘ」〜「ト」までは・・・黒鍵も含めて数えると「3個」

「ト」〜「イ」までは・・・黒鍵も含めて数えると「3個」

「イ」〜「ロ」までは・・・黒鍵も含めて数えると「3個」

「ロ」〜「ハ」までは・・・黒鍵も含めて数えると「2個」

おわかりになりますでしょうか、このように「3・3・2・3・3・3・2」の組み合わせで出来ているものを「長音階」と言います。ちなみに上の図の音階は、「ハ」の音から「ハ」の音までを並べてある音階ですので、「ハ長調」(英語・米=C Major・独=C dur)と言います。同じような配列で、下の図のように、「ニ」〜「ニ」までの音階は「ニ長調」(英語・米=D Major・独=D dur)と言います。

全ての長調の音階はこちらをクリックすると見られます。

調・音階について3Key & Scale3

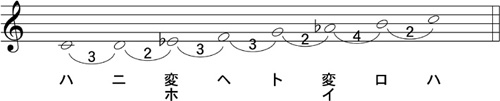

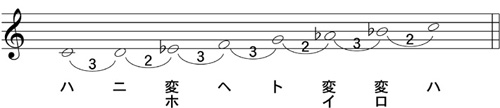

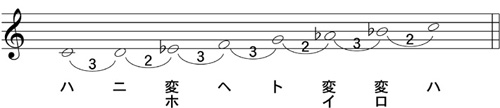

では「長音階」に対してもうひとつの「短音階」は、どの様な配列になっているか調べてみます。下の図の音階は「ハ短調」の音階です。短調にはそれぞれ3種類ずつあり、「1.」を和声短音階、「2.」を自然的短音階、「3.」を旋律的短音階といいます。「3.」のみ、上行・下行の音が異なります。同じように並べていくと「短音階」も12種類あることがわかります。こちらをご参照ください。

1.和声短音階

2.自然的短音階

3.旋律的短音階(上行)

全ての短調の音階はこちらをクリックすると見られます。

1.和声短音階

2.自然的短音階

3.旋律的短音階(上行)

全ての短調の音階はこちらをクリックすると見られます。

その他の記号などother symbol

| 調子記号 | 調号とも言い、5線記譜法において、楽曲の「調」を示す記号で、その調が必要とする変化記号(嬰記号や変記号)を譜表の始めにまとめて記するもの。 |

| 調子記号や臨時記号により、変化した音をもとの高さにもどす記号 | |

| double-sharp(英)・Doppel-Kreuz(独)・doppio-diesis(伊) シャープ(#)が付いていて、鍵盤がひとつ右に変化した音に、さらにもう1つ#を付け、合計2つ右に鍵盤を変化させます | |

| double-flat(英)・Doppel-Be(独)・doppio-demole(伊) シャープ(♯)と逆で、鍵盤2つ左に変化させます。 |